手順

|

|---|

角度板を切り取る

|

|---|

|

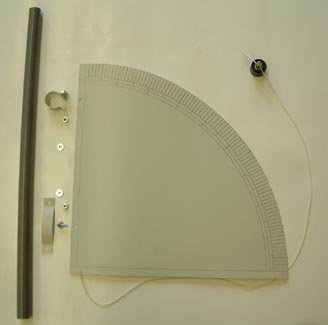

塩ビのパイプは金きりノコで40cmの長さにしておきます。

塩ビ使用のB4のファイルから大きさ32cm×30cmの塩ビ板1枚を切り取ります。

|

角度板と筒を固定するパーツを作る

|

|---|

|

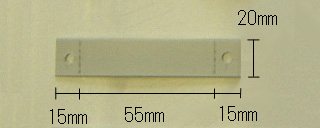

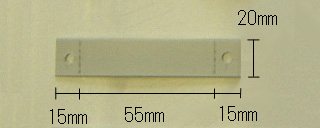

残った塩ビ板から短冊状に2cm×20cmを切り取ります。その中から左の図のような短冊を2個切り取ります。そして、左図のように両端の中央にパンチで孔をあけます。両端から15mm内側にカッターでほんの軽く、切れ込みを入れます。

切れ込んだ所を山折にして、ギリシャ文字のオメガ(Ω)の形にし、パイプを止めるパーツとします。 |

手作りコンパスを作る

|

|---|

|

(ア)ボール紙の2cm幅の1/2の所に2等分の線を縦に引く。

(イ) 短冊の一方の端から以下の長さで、上で書いた線上に画びょうと千枚通しで孔を5つあけます。

(1) 端から1cm・・・小さい孔(画びょう)

(2) 端から26.66cm・・・大きめの孔(千枚通し)

(3) 端から27.16cm・・・大きめの孔(千枚通し)

(4) 端から27.66cm・・・大きめの孔(千枚通し)

(5) 端から29.66cm・・・大きめの孔(千枚通し)

大きめの孔には細いボールペンを差し込み、A〜Dの円弧を書く孔になります。

|

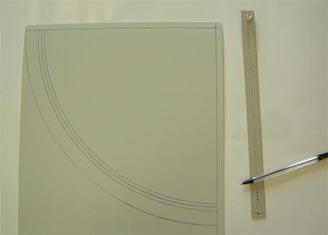

塩ビ板に円弧を描く

|

|---|

|

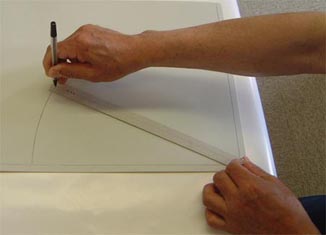

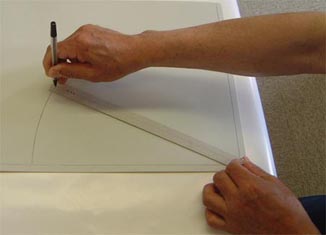

(ア) 塩ビ板を縦30cm、横32cmの状態で机上に置き、下の辺から5mm、右辺から15mmあけて直線を引きます。その交点が扇形の中心になります。

この時、直角を出すのに、A4用紙を利用すると便利です。

(イ) 扇形の中心に千枚通しで細い孔をあけます。

(ウ) 先のボール紙の(1)の孔に画びょうをさし、扇形の中心に重ね、短冊をコンパスとして、(2)〜(5)の孔にボールペンを差し込み円弧A〜Dを描きます。 |

|

|

角度目盛の作成

|

|---|

|

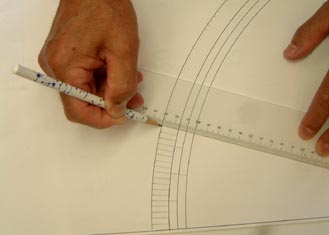

塩ビ板に一度ごとの目盛をつけるため、別の紙(幅5cm、長さ48cm以上)に直線を引き、右端から1cmを離し、0cmから45cmまで5mmごとにとがった鉛筆で目盛を作ります。一目盛が角度1度にあたります。この時、5目盛、10目盛ごとに赤い目盛にします。 |

目盛さしの作成

|

|---|

|

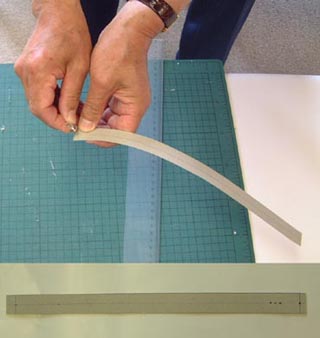

目盛の端をカッターナイフで細く(2mm幅程度)、切り取ります。 |

|

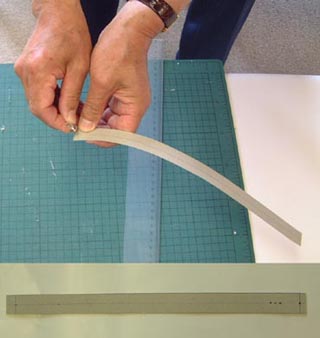

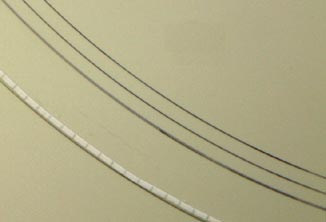

薄く切った目盛を水で濡らし、柔らかくし、最も外側の円に沿って、置いていきます。そして、目盛を一つ一つ塩ビ板にプロットしていきます。 |

角度目盛を入れる

|

|---|

|

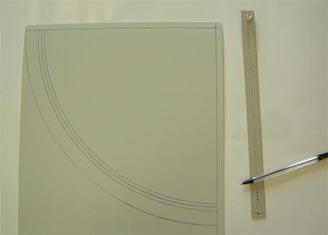

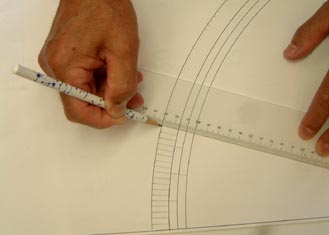

定規で目盛の線を引いていきます。この時、5目盛、10目盛ごとに目盛の長さを長くします。10目盛のものは一番内側の目盛、5目盛は2番目に内側の目盛まで伸ばします。 |

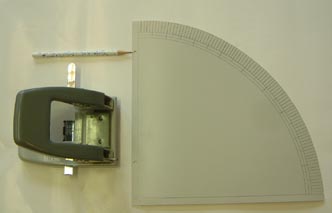

塩ビパイプを取りつける孔をあける

角度目盛の外側を切り取る

|

|---|

|

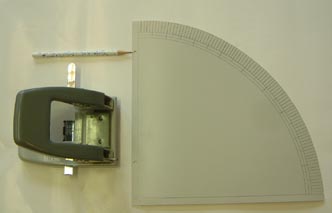

30cm×32cmの板の右側の1.5cm幅であけた場所に右辺から2mmあけて、孔の円周が接するようにパンチで孔を2つあけます。この時、必ず他の紙でためして、失敗しないようにしてください。孔は上下の端からそれぞれ7cmの位置にあけてください。塩ビ板の端をカッターで丸くし、取り付け部分にパンチで孔をあけます。その後、目盛のついた円弧の縁を切り取ってください。 |

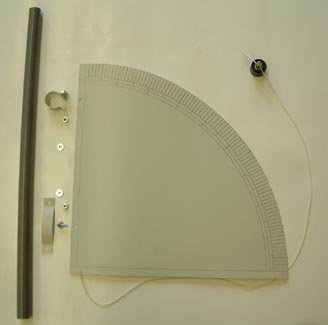

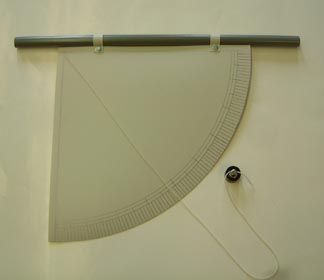

最後の組み立て

|

|---|

|

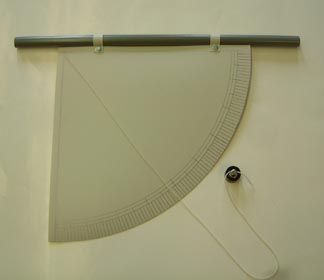

塩ビ板にたこ糸を通し、結び玉をつくり、抜けなくする。他の端におもりを取り付けます。

取り付け部品に塩ビのパイプを通し、ボルト・ナットで固定します。 |

|

完成です。 |