- ■「はかる」ことは科学の第一歩

- ■さまざまな「はかる」

- ▼重さをはかる(量る)

- ▼長さをはかる(測る)

- ▼時間をはかる(計る)

- ▼温度をはかる(測る)

- ■はかるための基準 −単位−

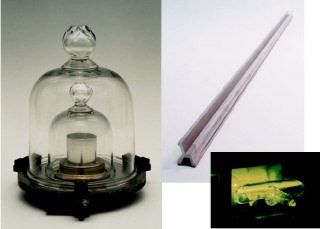

重さの基準「キログラム原器」(左)と、かつての長さの基準「メートル原器」(右)。現在、長さの単位は光の速さを基準に決められています(右下)。(写真提供:産業技術総合研究所 計量行政調査室)

富山市科学文化センター > 平成14年度特別展 > 普及雑誌 特別展「はかる」特集(ウェブ版)

|

|

「はかる」という言葉は、「長さを測る」や「重さを量る」や「時間を計る」などのように使います。「はかる」ことによって、「2mの長さ」や「5kgの重さ」や「30秒の間」というようなことが分かります。「はかる」とは、長さや重さや時間など、「物の量」を調べることをいいます。

はかり方は、大きく分けて二つあります。一つは、見た目で見当をつける方法で、「目測」といいます。これに対して、ものさしやはかりを使って物の量をきちんと数字で表すはかり方を「実測」といいます。目測であっても、実測であっても、はかることで、物の量を数字であらわせます。

数字で表せると、あいまいさなしに物事を判断できるようになります。例えば「太郎君は背が高い、次郎君も背が高い」だと、太郎君と次郎君のどちらの方が背が高いか分かりません。「太郎君は身長178cm、次郎君は180cm」であれば、太郎君より次郎君の方が背が高く、しかも2cm高いということも分かります。ここで、太郎君と次郎君が背比べをして、どちらの背が高いかを調べてみるのもいいでしょう。でも、このあと三郎君、四郎君、五郎君と、もっと多くの人と比べる場合、いちいち二人ずつ背比べをするとなると大変です。え?背の順に並ぶのは簡単だ?では、体重の順に並びたい時はどうでしょうか。体重順の時は、そもそも二人の体重を比べるのに、体重計で量ってみないと分からない場合も多いことでしょう。全員の体重を量って数字にしてみて、初めて体重順に並ぶことが出来ます。つまり、はかることによって、物の量を数字で表せるようになり、ものごとを正確に判断し効率よく扱えるようになるのです。

かつて、星の動きを精密に測定し、太陽ではなく地球が動いていることに気づいた人がいました。また、黒鉛からできたススの成分を注意深く測定し、思いもかけずサッカーボール型の新しい分子を発見しノーベル賞を受賞した人たちがいました。「はかる」という行動は、科学上の偉大な発見につながることもあります。何かに対して好奇心を抱いたら、何かを見て疑問に思ったら、「はかって」みてください。そこが科学への入り口です。

重さをはかるにはどうしたらいいでしょうか?まずは手ではかることを考えてみます。最初に、手で持てるかどうかを試してみます。持てないときには「手で持てないくらい重い!」ということが分かります。手に持てる重さであれば、身の回りのだいたいの重さの分かっているものと、両手に持って比べてみましょう。1.5リットルのペットボトル入りのお茶は1.5kgより少し重いくらいですし、350mlの缶ジュースの重さは400gくらい、一円玉は約1gです。これらの物と比べれば、だいたいの重さがわかります。しかし、量りたい物が大きさの割に軽かったり重かったり、持ちやすい形や持ちにくい形をしているなど、物の大きさや形にまどわされて、手できちんと重さを量るのは難しそうですね。

◇

そこで、道具を使って重さを量ることにします。重さを量る道具は、どのようなものがあるでしょうか?上皿ばかり、ぜんまいばかり、体重計(台ばかり)や天秤などが思いつきます。これらの重さを量る道具は、大きく二つに分けることが出来ます。

一つは、物の重さのために下向きにかかる力(重量)によって、バネがのびたり物が押しつぶされたりする大きさから、重さを量る道具です。上皿ばかり、ぜんまいばかり、体重計(台ばかり)などがこれにあたり、重量計とも呼ばれています。

図1:上皿ばかり

これらは、物を台に乗せて目盛り(またはデジタル表示)を読めば、重さがすぐ分かるので、便利です。しかし、重さを精密に量りたいときには、注意が必要です。なぜなら、重量というのは地球の重力(引力)によって物に働く力の大きさであり、地球の重力の大きさは地球上のどこででも同じというわけではないので、重量は場所によって変わってくるからです。地球の重力の大きさが場所によって変わる原因は、地球の自転や、地中の岩盤などの構造が場所によって違うことなどです。(北極・南極より赤道上の方が約0.5%小さいです。)また、月にいけば重力の大きさが地球の約6分の1なので、重量計で重さを量ると、地球での値の約6分の1になってしまいます。

◇

もう一つの重さを量る道具は、天秤です。先ほど述べたとおり、重力の大きさが変わると、物の重さも変わってしまうのですが、物そのものは変わっていないので、どこではかっても同じ値を示す「真の重さ」というものがあるはずです。この真の重さは「質量」と呼ばれています。天秤は、この「質量」を量ります。

天秤は、お皿の上にある分銅(ふんどう)と物の重さを比べます。重力が変わると重さも変わりますが、分銅と物に働く重力の大きさは同じなので、重さの変わり方も同じため、物と分銅が同じ質量であれば必ず釣り合います。天秤であれば、月の上でもきちんと質量が量れます。

図2:天秤と分銅

天秤の歴史は古く、古代文明が出来た頃からありました。単純な構造ですが非常に精度が良いので、現代の最先端の科学の場面でも、最も精密に重さを量りたいときには、天秤が使われています。天秤で重さを量るのは、重量計に比べて少々面倒ですが、このような利点があるのです。

|

とても小さな原子や分子の大きさ、非常に大きな地球や宇宙の大きさは、ものさしでは測れません。でも、その大きさや形は百科事典などに載っています。これはどのようにはかったのでしょうか?

|

・小さいものをはかる(アメ玉から原子まで)1cm位の大きさなら、ものさしで測れます。物の形も目で見れば分かります。ただし、目盛の細かさ(精度)は1mm程度ですので、より細かく知りたいときは、ノギスという特別なものさしを使います。ノギスには、バーニヤという補助目盛が付いており、ものさし本体の目盛と組み合わせて、0.02〜0.1mmの精度で測定できます。さらに細かく測るときは、ネジの仕組みを利用したマイクロメーターを使えば、0.01mmの精度で測れます。

1mmより小さいものの場合、目で見ても形はよく分かりません。まずは虫眼鏡(ルーペ)で観察します。それでも小さいときは、顕微鏡を使います。顕微鏡を使えば、1000倍くらいの倍率で1μm(1マイクロメートル=1/1000mm)くらいの物まで見えます。観察している物の大きさは、顕微鏡の拡大倍率と見た目の大きさから計算するか、視野内に測定用目盛を置いて求めます。 さらに小さい物を調べたいときは、電子顕微鏡や走査型プローブ顕微鏡を使います。電子顕微鏡は、光の代わりに電子のビームを使って拡大像を得ます。走査型プローブ顕微鏡は、先端が原子一個分くらいの鋭い「針」を使い、試料の表面をつつくようにして調べます。ともに、原子や分子くらいの大きさまで見ることができます。 ◇ ・大きいものをはかる(人間から宇宙まで)1m程度の長さなら、ものさしで直接はかることができます。それより長い場合は、巻き尺を使います。 1km程度の長さは、人工衛星からの信号を使って地球上での位置を知るGPSという方法で、測ることができます。GPSはカーナビなどにも使われています。また、レーザーが目標物に反射して戻るまでの時間から、距離を測ることもできます。月までの正確な距離は、この方法で測定されました。

さらに長い距離は、三角形の性質を利用して測ります。三角形は、一辺とその両端の角の大きさが決まると、三角形の形がきまるので、残りの二辺の長さもわかります。このような測定方法を「三角測量」と呼びます。

この方法で、一辺を学校と家までの距離として山の見える角度を測れば、山までの距離がわかります。さらに長い距離を基準にすれば、月までの距離も分かります。月と地球の距離が分かると、太陽までの距離も分かります。地球と太陽までの距離が分かると、遠く1000光年先の星までの距離も測れるようになります。

さらに遠い天体までの距離を測りたい場合、直接そこまでの距離をはかる方法はありません。そこで、以上のような方法で測定してきた距離のデータを基に、さまざまな推測によって、さらに遠くの距離を求める、という方法が現在とられています。 |

時の流れは、過去から現在、未来へと、どまることはありません。後戻りしませんし、早く進むこともありません。すべての人にとって平等に同じ速さで流れています。この時の流れの中で、何かが起こった、あったというその瞬間が「いつ」なのかを表すのが時刻です。ある時刻からある時刻までの間の長さを時間といいます。

このような時刻や時間を計るためには、同じ動きを常に繰り返すものが使われます。それらを「時計」といいます。

◇

昔から使われている時計には、日時計や水時計、砂時計などがあります。日時計は、立てた柱が日光に照らされてできる影の方向を見ることで、時刻を知ります。太陽が毎日決まって東から昇り、一定の速さで動いて西に沈むことを利用したものです。水時計は、一定に流れる水や、一定に落ちる水滴を利用して、その時の水の量から時刻をはかります。砂時計は、一定量の砂が流れ落ちる時間を利用しています。

◇

時代が進むと、振り子やぜんまいバネを利用した機械式時計が発明されました。振り子時計は、振り子が一定の周期で揺れることを利用しています。この周期は、糸の長さで決まります。糸の長さが1mの振り子では、左から右(または右から左)に揺れるのにかかる時間は、約1秒です。

ぜんまい式時計は、バネを縮めて手を離すと、一定の周期で伸び縮みするというバネの性質を利用しています。

これら機械式時計は、振り子やバネの周期的な動きを歯車に伝えて文字盤の上の針を動かし、時刻を示します。

◇

20世紀になると、水晶時計が作られ、時計の精度がとても向上しました。水晶時計は、水晶に特定の方向から電圧をかけると規則的に振動する、という性質を利用しています。普通の時計には、一秒間に3万2768回振動する水晶が使われています。この振動を電気信号に変え、モーターで針を動かしたりデジタル表示して時計にしています。

◇

現在、最も正確な時計は原子時計です。原子時計は、ある条件の下で原子は決まった振動数の電波を吸収する、という性質を利用しています。世界の時刻の標準となっている原子時計では、質量数133のセシウム原子を使い、一秒間に91億9263万1770回振動する電波を利用しています。この電波と電気回路を組み合わせて、正確な周波数の交流電流を作り、モーターを動かしたりデジタル表示したりして、時計にしています。

◇

道具を使わずに時間を計る方法も考えてみましょう。まずは、頭の中に時計を思い浮かべて、「1,2,3...」と数える方法があります。もう一つ、自分の脈拍を数える方法もあります。大人の一分間の平均の脈拍は約60回です。個人差や体調によっても変わりますが、だいたい1秒に1回というわけです。日頃から自分の脈拍を知っておけば、役に立つことがあるかも知れませんね。

温度は、物の温かさ・冷たさの度合を示します。物が熱いか冷たいかは、手でさわってみれば分かります。しかし、温度として数字に表すのは、手でさわった感覚だけではできません。また、手でさわれないような高い温度や低い温度の場合もあります

◇

最も身近な温度計は、アルコール温度計や水銀温度計などの、温度が上がると液体の体積がふえるという性質(熱膨張)を使った液体温度計です。アルコール温度計の中の赤い液体は、色を付けたアルコールや灯油などです。

◇

最近は、温度表示がデジタルのものも増えてきました。それらの多くは、温度によって金属や半導体の電気抵抗が変化する、という性質を使っています。これは抵抗温度計といいます。また、温度に応じて起電力を発生する熱電対という素子を使った、熱電対温度計というのもあります。

◇

物にさわらずに温度が測れる温度計もあります。これは放射温度計と呼ばれます。

物の表面からは、その温度に応じた赤外線が出ています。放射温度計は、この赤外線の量を測って物の温度を調べています。

この方法だと、測りたい物と温度計が同じ温度になるまで待つ必要がないため、すばやく測定できるという利点もあります。赤ちゃんの体温測定などに使われることの多い耳式温度計は、この利点を生かしたものです。

測定の成果を役に立てるには、結果を記録したり、人に伝えたりすることが重要です。測定した結果はふつう、「2mの長さ」や「5kgの重さ」のように、数字に単位を添えて記録します。「2mの長さ」とは、1mの長さの2倍ですし、「5kgの重さ」とは、1kgの重さの5倍です。単位とは、それぞれの量の基準となる大きさのことです。基準となる単位がきちんと決まっていないと、他の人にきちんと伝えることができず、測定したことを役立てることができません。きちんとした単位には、次の二つの面が求められます。

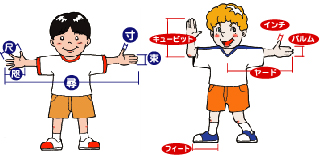

(寸:すん、束:つか、尺:しゃく、咫:し、尋:ひろ)

図1:体を基にした昔の長さの単位

昔は、それぞれの地方でのみ通用する単位がたくさんありました。それらの多くは、体を基準にした単位でした。

交易の範囲が広がるにつれて、地方を移動すると変わる単位をいちいち換算する複雑さや面倒さがふえたため、より広い範囲で通用する単位が求められるようになりました。その単位の基準としては、すべての人が納得できるものであることが必要です。そこで、「地球」や「水」を基準にした、メートル法の単位が定められました。

メートル法の長さの基準「メートル」は「地球一周の4千万分の1の長さ」、質量の基準「キログラム」は「一辺10cmの立方体の容器に入る水の質量」、時間の基準「秒」は「一日を24時間、1時間を60分としたとき、1分の1/60の時間」でした。実用の面から、長さと質量については基準器が作られ、「メートル原器」という基準尺と「キログラム原器」という基準分銅が作られました。

長さの基準器のメートル原器は2本の線の間隔で1mを定めていましたが、その引いた線の幅の分だけ誤差が出ていました。また、秒の基準であった地球の自転は厳密には一定でないことが分かりました。科学の進歩に伴い、単位の基準はさらに厳密さが必要となり、宇宙のどこでも、いつでも一定で変わらない基準が求められるようになりました。

そこで、単位の基準として、特定の「物」を使うのをやめ、どこででも厳密に同じことが再現できる「光や原子などの物理現象」を使うようになりました。長さの単位は、宇宙のどこででも速さが変わらない「光」が一定時間に進む距離を基準とすることになりました。時間の単位は原子レベルの現象を利用した「原子時計」(「時間をはかる」参照)を基準とすることになりました。一方で、質量の基準だけは変わりません。キログラム原器の示す質量が十分に安定しているからです。

これらの改良がメートル法に加えられ、さらに合理的で信頼性が高くなった国際単位系(SI)が制定されました。

現在、世界で広く使われている国際単位系(SI)は、1960年の第11回国際度量衡総会で制定されました。この単位系は、七つの基本単位と、基本単位を組み合わせて作る組立単位、10のべき乗倍を表すSI接頭語(Kキロ・Mメガやmミリ・μマイクロなど)からできています。K:千倍、M:百万倍、m:千分の1、μ:百万分の1です。

図2:国際単位系(SI)で定められている7つの基本単位のなりたち

普段なにげなく使っている「メートル」や「キログラム」などの単位には、このような歴史と知恵が隠されているのです。

| 量 | 名称 | 記号 | 「1の量」の定義 |

|---|---|---|---|

| 長さ | メートル | m | 1/299 792 458秒の時間に、光が真空中を伝わる行程の長さを 1 m とする。 |

| 質量 | キログラム | kg | 国際キログラム原器の質量を 1 kg とする。 |

| 時間 | 秒 | s | 質量数133のセシウム原子の基底状態における、二つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の、9 192 631 770周期分の継続時間を 1 秒 とする。 |

| 電流 | アンペア | A | 無限に長い二本の直線の導線を1mの間隔で平行に置き、それらの導線に同じ強さの電流を流したとき、真空中で導線1mごとに2×10-7ニュートンの力を及ぼし合う強さの電流を 1 A とする。 |

| 熱力学温度 | ケルビン | K | 水の三重点(水と氷と水蒸気が同時に存在する唯一の温度)での熱力学温度の1/273.16の温度を 1 K とする。 |

| 物質量 | モル | mol | 「質量数12の炭素0.012kg分の中に存在する原子の個数」と等しい数の粒子が集まった量を 1 mol とする。 |

| 光度 | カンデラ | cd | 周波数540×1012ヘルツの単色光を放射する光源が、立体角1ステラジアンあたり1/683ワットの強さで放射しているときの、光源のその方向における光度を 1 cd とする。 |