| 今月の話題(物理) 雪 形 |

No.217

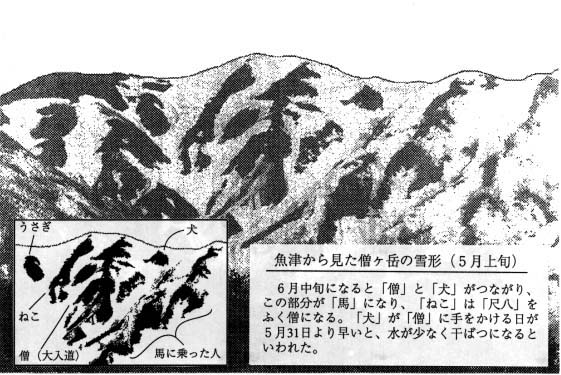

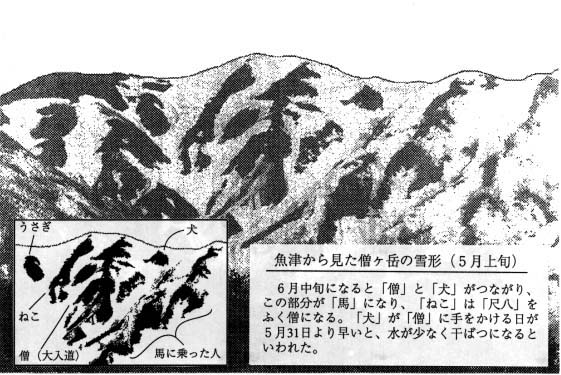

冬は真っ白だった山が、次第に黒い地肌を表すようになると、雪の白と山肌の黒でつくる白黒の模様が、動物や人の形に見える場合があります。その中で古くからその地方の人々によって語り継がれてきた模様が、雪形と呼ばれるものです。 雪形は全国各地にみられ、例えば岳にあらわれる馬の形の雪形のように「かき馬」と呼ばれ、山の呼び名になっているものもあります。富山県でも僧ヶ岳に現れる僧の雪形は有名で、しばしば新聞にのります。県内にはその他、剱岳の「シカノハナ」、大日岳の「早乙女」、牛岳の「ウシ」、人形山の「人形」などの雪形が知られています。昔の人にとって、雪形は農作業の目安となる大切なものでした。雪形の現れる時期をみて、田植えをしたり、あるいは雪形の変化から夏の水の多い少ないを予想して、豊作かどうかを占っていました。

| ■雪形は何を表しているだろうか |

雪形は、雪が融けて山肌が現れるのに、場所による差があるためにできるものです。このような差が生じるのは、積もる雪の量や融ける雪の量が場所によってちがうからです。このうち雪が融ける場合は、日当たりなどもありますが、最も影響するのは気温です。したがって、同じ向きの斜面では、標高による融ける量の差はあっても、同じ高さでは場所による違いは少ないと考えられるので、雪形には積もる雪の場所による差が現れているといわれています。すなわち、もともと雪が多いところが遅くまで白い模様となって残り、雪が少ない所は早く地肌 が現れ黒くなるわけです。例えば山の斜面でも、冬に季節風で雪が飛ばされやすいところには雪が少なく、風のよどむ所には多く積ります。また、急斜面では雪は積もりにくく、逆に谷筋ではまわりの斜面からのなどで雪がたまり、結果として雪が多くなります。このように、場所による雪の量の違いは、風を含めて地形の影響を強く受けています。毎年同じ所に同じ形の雪形が現れるのもこのためです。一方、雪形が現れる時期の違いは、冬に積もった雪の量と春の気温の上昇の歩みを反映します。このことを昔の人は農事暦に利用していたわけですが、気象観測の発達した現代では、雪形を農作業の目安に使うことはほとんどなく、雪形そのものも忘れられようとしています。

しかし、最近この雪形を科学の目で見直そうという動きが出てきました。例えば、複雑な地形の山に積もった雪の量を雪形から推定したり、雪形の現れる時期を気象データから推定して、桜の開花予想などとの関連を調べ、気候のセンサーとして役立てる試みなどが行われています。また、地形との関連が深いために、雪形を調べてみると、地滑りで滑り落ちた地形の割れ目を雪形が表していたという発見などもあります。

| ■雪形ウォッチングの楽しみ |

雪形には、黒い部分を形としてみるものと、白を形として見る二つのものがあります。春、山がよく見える日に、写真や図を持って雪形ウォッチングに出かけましょう。また、雪形には夏の楽しみ方もあり、例えば、雪のつきにくい岩盤の絶壁が雪形をつくる場合(白馬岳の代かき馬)は、夏にも岩盤が黒く雪形状に見えます。さらに、雪が遅くまである所では大きな木が育たず、草地である場合がしばしば見られるので、草地と林とが雪形の形となっていることなどがわかる場合(僧ヶ岳)もあります。

こんなことを頭に置きながら、忘れられかけている雪形を探し当ててみませんか。もし、その雪形の古い観察記録などがあれば、過去の気候を知る手段にもなります。さらに、自分で新しい雪形を名付け、それの観察を続けるのもよいかもしれません。 (石坂雅昭) 1996.04.01

| HOME/出版物目次/今月の話題 |