かがくのギモン

このページでは、博物館によく寄せられる疑問・質問と学芸員からの回答を紹介します(最新の内容は館内図書コーナーにも掲示)。疑問・質問は館内等で配布している サイエンストピックス に先行して掲載しますので、皆さんも「かがくのギモン」に挑戦してみてください。

科学や自然のことで疑問に思うことや、どうやって調べればいいか分からないことなどがありましたら、お気軽に各学芸員または 質問受付ページ までどうぞ。

2025年2月のギモン「化学反応によって冷たくなることはありますか?」

はい。熱を出す反応だけでなく、熱を奪って周りを冷たくする反応もあります。例えば瞬間冷却パックは、中に薬剤と水が分かれた状態で入っていて、ぎゅっと握って混ぜ合わせることで冷たくなる反応が起こります。

とやまサイエンストピックス「使い捨てカイロのしくみ」 PDF 426KB

2024年12月のギモン「地球と火星はどれくらい離れているの?」

地球と火星の距離は日々変わります。

前回、地球と火星が最も離れた時の距離は約4億kmで、最接近を迎える2025年1月12日には9,608万kmまで近づきます。

2024年10月のギモン「立山のお花畑にも、外来植物は入り込んでいるのですか。」

いいえ。お花畑には外来植物は1本も生えていません。

立山で外来植物が育つことのできる場所は、駐車場や建物の周り、人が多く集まる広場と遊歩道だけです。

これらの場所に共通していることは、①自然の土がなくなってしまっていること、②人間が利用し続けていること、の2つです。

ちなみに、①の場所でも、人が50年以上踏み込まなかった土地では、外来植物が消えてしまうことが分かっています。

とやまサイエンストピックス「立山で増えている外来植物 アライドツメクサ」 PDF 541KB

2024年8月のギモン銅が多くある所に、銅ゴケのホンモンジゴケは必ず生えるの?

銅製の建物や像に降る雨が流れ落ち、日陰で、湿り気が多い場所でホンモンジゴケはよく見つかります。銅の上を流れる雨水が落ちる場所でも、日当たりがよすぎたり、乾燥しやすいと生えません。

とやまサイエンストピックス「銅の多い所に生えるホンモンジゴケ」

2024年6月のギモン富山県には何種のセミがすんでいますか?

12種が見つかっています。セミといえば夏の昆虫のイメージが強いですが、5~6月に鳴くハルゼミや、8~10月に鳴くチッチゼミなども富山にはすんでいます。

とやまサイエンストピックス「富山にもすみつく? クマゼミ」

2024年4月のギモン初期の陸上植物であるクックソニアの名前の由来は?

オーストラリアの古植物学者のイザベル・クックソンにちなんで付けられました。

とやまサイエンストピックス「展示紹介 クックソニア」

2024年2月のギモンスマートフォン中のコンパスは、ズレないのですか?

方位磁針が磁場に沿って針が動くのに対し、スマートフォンは、地磁気以外の磁力の影響を取り除くように補正を行うことで、正しい方角を指すように工夫されています。

とやまサイエンストピックス「謎多き尖山」

2023年12月のギモン「X線CT装置」のCTとは、どういう意味ですか?

「CT」はComputed Tomographyの略で「コンピュータ断層撮影」という意味です。

とやまサイエンストピックス「ものの輪切り写真がとれる X線CT装置」

2023年10月のギモン「日本で初めてできたプラネタリウムはどこ?」

日本で最初にできたプラネタリウムは、大阪の「大阪市立電気科学館(現:大阪市立科学館)」で1937年のことです。当時使われていた光学式投映機「ツァイス2型」は、現在大阪市立科学館に展示されていて誰でも見ることができます。ちなみに、当館がオープンした1979年より、およそ40年も前のことです。

日本で最初にできたプラネタリウムは、大阪の「大阪市立電気科学館(現:大阪市立科学館)」で1937年のことです。当時使われていた光学式投映機「ツァイス2型」は、現在大阪市立科学館に展示されていて誰でも見ることができます。ちなみに、当館がオープンした1979年より、およそ40年も前のことです。とやまサイエンストピックス「光学式投映機100歳の誕生日」 PDF 553.67 KB

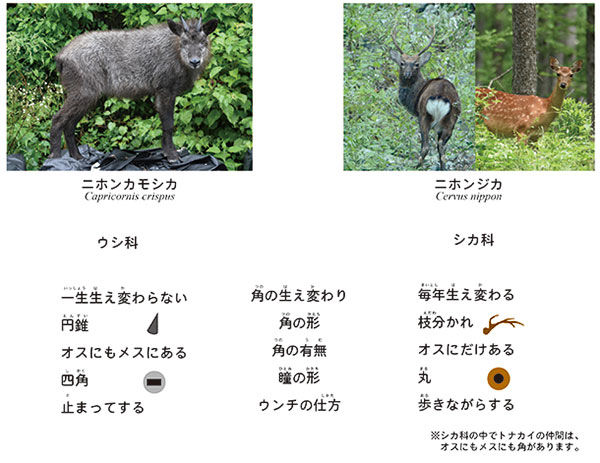

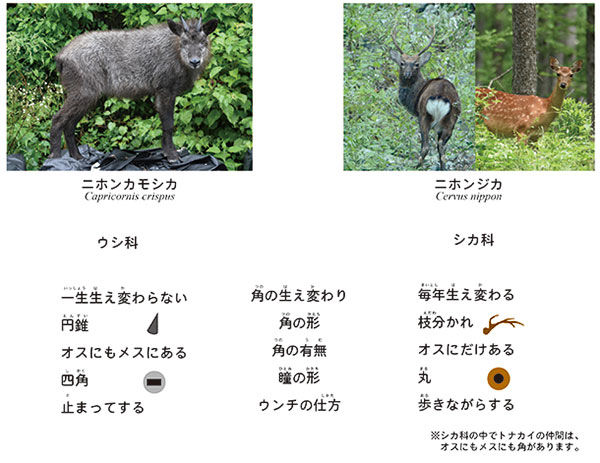

2023年8月のギモン「ニホンジカとニホンカモシカのちがいってどこ?」

大きな違いは、ニホンジカはシカ科、ニホンカモシカはウシ科に属する動物なので、角が枝分かれするかしないかで見分けられます。他にも角の生え替わりの有り無し、瞳の形、生活様式、ウンチの仕方なども違います。

とやまサイエンストピックス「かつては幻の動物 ニホンカモシカ」 PDF 558.79 KB

2023年6月のギモン「富山でも発見されたシタベニハゴロモが日本に運ばれたのは1回だけ?」

少なくとも2回、日本に運ばれたと考えられています。中部地方(石川と福井)と中国地方(岡山)の個体の遺伝子を調べた結果、それぞれ異なる型でした。もし、日本に運ばれたのが1回だけであれば、遺伝子は同じ型となるはずです。このことから、少なくとも中部地方と中国地方の個体は、別々に日本に運ばれたと考えられています。

とやまサイエンストピックス「富山でも発見された外来種 シタベニハゴロモ」 PDF 502.02 KB

2023年4月のギモン「巻貝に入るヤドカリの体も巻貝のように巻いていますか?」

多くの巻貝は右巻きなので、ヤドカリの仲間は腹部が右にねじれた形をしています。カニのような姿をしているタラバガニもヤドカリに近い仲間で、腹部が左右非対称な形をしています。

とやまサイエンストピックス「貝の右巻き・左巻き」 PDF 502.02 KB

2023年3月のギモン「プラネタリウムって何?」

惑星のことを英語で「プラネット」と言うように、「プラネタリウム」は、もともと惑星の動きを再現する機械のことでした。現在、プラネタリウムといえば星空や惑星の動きなどをドーム型のスクリーンに再現する装置のことを言います。このようなタイプのプラネタリウムが世界で初めて作られてから、今年(2023年)はちょうど100年になります。

とやまサイエンストピックス「プラネタリウムがリニューアルします」 PDF 532.86 KB

2023年2月のギモン「地図を作るときに使う基準点にはどんなものがありますか?」

三角点や水準点などがあります。三角点は山の上など見晴らしのよい場所に設置され、三角測量により場所(緯度、経度)を特定した基準点です。水準点はその地点の標高を示す基準点です。

三角点(黒部五郎岳山頂) |

水準点(富山市役所歩道の脇) |

とやまサイエンストピックス「電子基準点 -24時間連続で地表面の動きを監視-」 PDF 504.46 KB

2023年1月のギモン「ぐるぐる巻いた殻を作る生き物がたくさんいるのはなぜ?」

アンモナイトやカタツムリ、有孔虫やウズマキゴカイなどぐるぐる巻いた殻を作る生き物はたくさんいます。渦巻き模様の殻は、古い殻を取り囲むように成長させると簡単にでき、コンパクトに収まるので邪魔になりにくく壊れにくいという利点があるからです。

とやまサイエンストピックス「フズリナ:ぐるぐる巻いた殻をもつ海の小さな古生物」 PDF 522.69 KB

2022年12月のギモン「火星人は本当にいますか?」

中林

(天文担当)

今のところ火星に生物がいる(いた)という確実な証拠は見つかっていませんし、火星人も見つかっていません。ただ、火星にはかつて水が流れていた証拠は見つかっているので、今後調査研究が進むと火星に生物がいたという証拠も見つかるかもしれません。

とやまサイエンストピックス「火星が見ごろです」 PDF 383.89 KB

2022年11月のギモン「次に富山で見られる月食はいつですか?」

今後、2030年までに富山でられる月食を一覧にしました。

| 日時 | 月食の種類 |

|---|---|

| 2023年10月29日 明け方前 | 部分月食 |

| 2025年9月8日 真夜中~明け方前 | 皆既月食 |

| 2026年3月3日 宵のうち | 皆既月食 |

| 2028年7月7日 明け方前 | 部分月食 |

| 2029年1月1日 真夜中 | 皆既月食 |

| 2030年6月16日 真夜中 | 部分月食 |

月食は、およそ1~2年に一度の頻度で見ることができます。しかし、月食が起こる時間は毎回異なり、真夜中や明け方前になることもあります。観察しやすい宵のうちに起きるおすすめの月食は、2026年3月3日です。

とやまサイエンストピックス「皆既月食と天王星食」 PDF 345.78KB

2022年10月のギモン「ツキノワグマは一日どれくらいミズナラのドングリを食べるでしょう?」

約700粒、3kg以上のミズナラのドングリを食べます。大人のツキノワグマは一日平均で約9,000kcalの餌を食べます。ミズナラのカロリーは100g(湿重量)あたり287kcalなので、約3,040g(3.04kg)を食べる計算です。

とやまサイエンストピックス「富山に暮らすツキノワグマ」 PDF 345.78KB

2022年9月のギモン「外来植物を増やしていけないきまりはありますか?」

外来生物法*という法律があります。

この法律は、私たちの生活環境が外来生物によって悪い方向に行かないようにするために定められました。

日本に2,000種もいる外来の動物・植物のうち、主に明治時代以降に日本に持ち込まれ、日本の生物や生態系、農産物などに大きな被害を与えるもの、人にかみついたりする危険なものなど156種が「特定外来生物」として指定されています。

動物ではカミツキガメ、ヒアリ、アライグマなどが、植物ではオオキンケイギク、オオカワヂシャなどが入っています。

特定外来生物は、飼育や栽培すること、人にゆずること、野外に放つことなどが禁止されています。違反すると罰金もあります。さらに、特定外来生物を取り除くことが求められています。

私たちは、外来生物が増えることのないよう、気をつけていきたいですね。

*正式名称は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成17年6月に施行)とやまサイエンストピックス「外来植物ってなに?」 PDF 720.87KB

2022年8月のギモン「自転車のペダルを逆回しした時に、音がなるのはなぜ?」

止まっている自転車のペダルを反対向きに回した時、後輪から「チャララララ...」という音がしますね。これは、後輪の軸に組み込まれている「ラチェット」の音です。「ラチェット」とは、一方向の回転の力だけを伝え、逆向きは空回りさせるしかけのことです。ペダルを逆回しした時になる音は、ツメがラチェットのギザギザの歯に押し倒(たお)されては戻る時にぶつかる音が連続してなるという、空回りしている時の音です。

走っている自転車でペダルをこぐのをやめた時にも、同じ音が鳴ります。

とやまサイエンストピックス「一方向の力だけを伝えるしくみ ラチェット」 PDF 587.81KB

2022年7月のギモン「ツヤハダゴマダラカミキリはどのように日本に来たの?」

はっきりとはわかっていませんが、荷物の形が崩れないように梱包するための木材にくっついて、日本に来たと考えられています。木材の中に幼虫や蛹が入っており、運ばれた先で成虫になり、その場所に住みついたと考えられます。

とやまサイエンストピックス「外来昆虫ツヤハダゴマダラカミキリに注意!」 PDF 622KB

2022年6月のギモン「カワゴケは、わき水や井戸水の流れでしか見つからないのはどうしてですか?」

カワゴケは暑さに弱く、生育には真夏の昼間でも水温が約20℃までにしか上がらないことが重要です。平地でもわき水や井戸水の流れはつめたいですが、他の水路では20℃より上がってしまうことがあるためです。

とやまサイエンストピックス「絶滅危惧種のカワゴケを増やす」 PDF 944.54KB

2022年5月のギモン「今年1月のフンガ火山(トンガ)の噴火では、軽石が噴出したのですか?」

フンガ火山の噴火は、マグマが水と接触して一気に水蒸気になることで生じるマグマ水蒸気噴火でした。噴出物は黒色の火山礫が多く、福徳岡ノ場のような大量の軽石は確認されていません。

とやまサイエンストピックス「海を漂う軽石」 PDF 387.98KB

2022年4月のギモン「酸素の少ない血は、なぜ黒っぽい色になるの?」

血液が赤いのは、血液中に多く含まれる赤血球の色で、赤血球が赤いのはその中に含む「ヘモグロビン」という鉄原子を含むタンパク質に由来します。 このヘモグロビンは酸素分子と結合しているとあざやかな赤色になりますが、結合していないと黒っぽい赤色になります。酸素が少ないと酸素と結合していないヘモグロビンが増えるため、黒っぽい色になります。。

とやまサイエンストピックス「 見えない血の中の酸素が分かるパルスオキシメータ」 PDF 480.51KB