No.528 コモチカワツボ:自然保護のつもりが…

とやまサイエンストピックス No.528 (2022年3月)

発行日:2022/2/1

発行日:2022/2/1

※中央の1個体のみカワニナ.

シロツメクサ、アオマツムシ、アメリカザリガニ…。私たちのまわりには、人の手によって外国から持ち込まれた動植物(外来生物)であふれています。知らないうちに増えてしまい、もとからいた生き物をすめなくしたり、環境を変えてしまったりすることもあるので、とても厄介な存在です。

右上の写真はコモチカワツボという5 mmほどの小さな巻貝です。富山では2007年以降、水路や河川から見つかっていますが、本来の生息地は9000㎞以上離れた南半球の国、ニュージーランドです。雌だけで増えることができるうえに子だくさんなのであっという間に増え、やってきた場所がコモチカワツボだらけになることがあります。魚などと一緒に意図せず運ばれ、日本だけでなく、ヨーロッパやアメリカなど世界中に生息範囲を広げています。

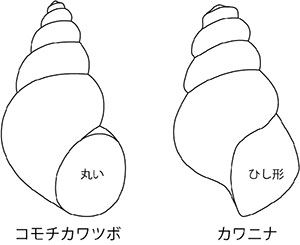

コモチカワツボのすむ砂礫がたまるような水路や河川には、日本ではカワニナという3 cmくらいになる別の巻貝がすんでいます。カワニナといえばゲンジボタルの幼虫が餌にすることで知られています。コモチカワツボは若い小さなカワニナに似ていることや、ホタルの餌にもなることから、ホタルの保護活動で間違えて、あるいは意図的に、持ち込まれることもあるようです。自然を守るつもりの取り組みも、慎重に行わなければ本来の自然を変えてしまう不幸な結果を招くことがあるのです。

富山市科学博物館では2022年2月19日(土)から5月22日(日)まで、富山にすみついている外来生物について企画展で紹介しています。外来生物を通じて自然とのかかわり方について考えてみませんか。

(吉岡 翼)

関連情報

おすすめの関連行事

- 【終了】企画展「外来生物 いきものをつれてきてみたら…」【2022年2月19日(土)~5月22日(日)】

富山に住みついている外来生物を標本で紹介し、郷土の自然への影響、人間との関わりについて考えます。